Lidia Poët ha iniziato un lungo cammino non certo agevole, che ha permesso alle donne forensi di raggiungere gli attuali traguardi.

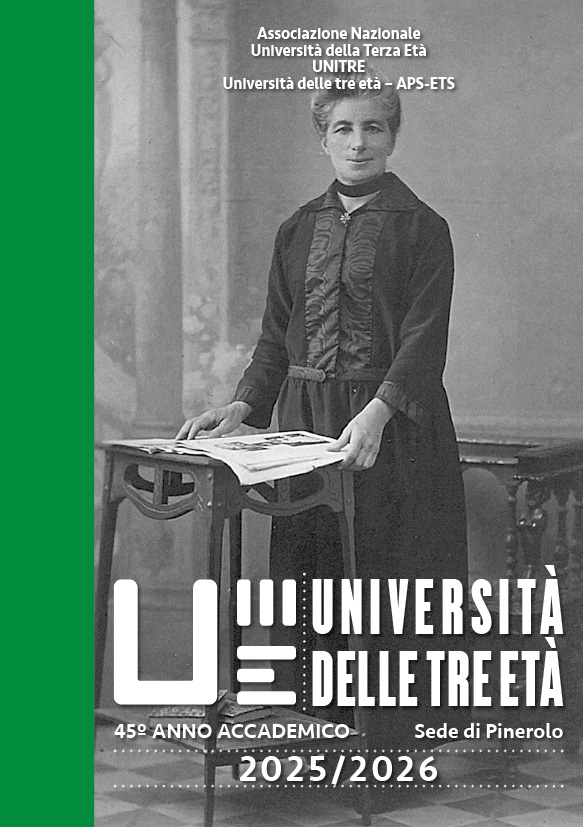

È stata la seconda donna laureata in Italia, la prima in giurisprudenza, e la prima avvocata, le cui vicissitudini sono rimaste per molto tempo quasi nell’ombra. Ecco il suo tortuoso e singolare percorso.

Lidia era nata nel 1855 a Traverse, in val San Martino (ora val Germanasca), una località che contava circa 200 abitanti ed era conosciuta, come si desume dalle guide dell’epoca, per le sue bellezze paesaggistiche. La maggioranza della popolazione era molto povera e principalmente dedita all’agricoltura. Lidia proveniva invece da una ricca famiglia borghese di proprietari rurali, dai rigidi principi tradizionalisti.

Trascorse l’infanzia nel paese natale e poi a Pinerolo, presso il fratello Enrico che aveva uno studio di avvocato, dove lei visse per lunghi anni: qui iniziò a studiare il latino, che adorava, e qui fu iscritta fino alla fine dei suoi giorni alla locale Chiesa valdese.

Conseguì il diploma da maestra e poi si iscrisse nel 1878 alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, grazie alla legge Casati che appena due anni prima aveva ammesso le donne a frequentare l’Università.

Nel tardo Ottocento l’avvocatura era una delle professioni “maschili” che più tenacemente ha cercato di resistere alla concorrenza femminile, poiché, secondo i più, richiedeva doti pubbliche che poco si addicevano alle innate attitudini materne e sociali delle donne, le quali dovevano badare alla casa, a fare maglia o ricamare, ed inoltre la loro presenza nel foro non era consona al luogo.

Lidia non si perse d’animo: si laureò il 17 giugno 1881, con una dissertazione sulla condizione della donna nella società, in particolare sulle problematiche legate al diritto di voto femminile. Dopo la laurea, chiese di essere iscritta nel registro dei praticanti, e poi svolse i suoi due anni di tirocinio nello studio pinerolese del senatore Bertea. Nel 1883 sostenne gli esami prescritti dalla legge per diventare procuratore legale. Superati tutti gli adempimenti, non le restava che richiedere l’iscrizione all’Albo degli avvocati e procuratori.

L’Italia, che contava 23 milioni di abitanti, a quell’epoca era ancora un paese prettamente agricolo, povero, arretrato e in gran parte analfabeta. Le idee femministe, che in Europa facevano i primi passi, rimasero estranee alla grande massa delle donne italiane e interessavano solo ristretti gruppi socialmente più elevati; la vita sociale era dominata nelle leggi e nel costume dall’uomo: padre, marito, figlio.

Tali argomentazioni furono assunte nel 1883 dai giuristi torinesi per bloccare l’accesso alla professione di avvocato a Lidia Poët, obbligandola a iniziare un percorso irto di difficoltà per dimostrare i suoi diritti contro la mentalità diffusa nella società.

La sua richiesta, destò infatti grande sorpresa negli ambienti forensi di Torino e suscitò aspre polemiche poiché era il primo caso del genere che si presentava nel Regno d’Italia. La maggioranza del Consiglio dell’Ordine di Torino accolse la sua istanza, ma questa decisione non pose però fine alla spinosa questione. Molte furono infatti le critiche, sicché il Procuratore generale del Re presso la Corte d’Appello di Torino si oppose alla sua iscrizione. Lidia Poët fece altri due controricorsi, ma la Corte d’Appello, accolse la richiesta del Pubblico Ministero appellandosi alle leggi vigenti, le quali a suo avviso non attribuivano alle donne la facoltà di esercitare l’avvocatura, anche se l’art. 24 dello Statuto e l’art.1 del Codice Civile sancivano l’uguaglianza dei diritti civili e politici per tutti, senza distinzione di sesso.

Dopo questa severa istanza, Lidia Poët non disarmò e tentò l’ultima carta a sua disposizione: il 28 novembre del 1883 inoltrò un ricorso alla Corte di Cassazione di Torino, che tuttavia non modificò la sentenza primitiva.

La partita per ora era chiusa e alle donne era ancora negato un ruolo pubblico perché ritenuto incompatibile con quello privato(1). La strada per Lidia Poët non era però ancora chiusa. Battuta sul piano giuridico, non trovò ostacoli alla sua intraprendenza e generosità nel campo sociale, si mosse infatti su più fronti in difesa non solo dei diritti delle donne, ma anche degli emarginati, dei minori e dei carcerati.

Morì novantaquattrenne a Diano Marina il 25 febbraio 1949, e la sua salma fu trasferita nel cimitero di San Martino in val Germanasca. Il Comune di Pinerolo ha dedicato alla sua memoria una piazza e le è stata intitolata una scuola secondaria di primo grado.

Clara Bounous

(1) Solo nel 1919 il Parlamento approverà la legge che permette alle donne di accedere ai pubblici uffici, ad eccezione della magistratura